こんにちは!三木楽器ピアノアトリエのMTです。

先日より開成館にて展示中の「山葉洋琴」修復作業に携わらせていただきました。

創業200周年を迎えました三木楽器の歴史を、この1台のピアノを通じてより広くより深く紡いでいければ幸いです。

明治時代に製造されたこのピアノは、当時の職人の繊細な技術と高い美意識を今に伝える、たいへん貴重な文化遺産です。

そのため、三木楽器ピアノアトリエでの通常再生整備とは異なり、今回は単なる技術的な作業にとどまらず「過去」と「未来」をつなぐ架け橋として、心を込めて向き合いました。

修復に際して、イメージとして思い描いたのは、時代劇に登場する和箪笥(わだんす)や文机(ふみづくえ)のような品々。

そんな場面にも調和するように、またこのピアノをご覧になった方々に「きっと長きに渡って大切に拭き上げられてきたんだろうな」と、時代の重みを感じていただけるような仕上がりを目指しました。

作業に取り掛かって、まず印象的だったのは、用いられている木材の上質さと、当時の職人による非常に丁寧な仕上げ。

長い年月を経ると「木が反る」「接着が剥がれる」「腐食が進む」などにより、様々な手当てが必要になりますが、このピアノにはそうした劣化がほとんど見られず、反りもなく接着部分もしっかり保たれていました。

そのため、今回はカビや煤(すす)の除去、そして自然な艶が出るよう「掃除感覚」のアプローチで修復を進めました。

漆塗りと思われる塗装を剥がさず、また艶が出過ぎないよう、全体をムラなく整える工程は、単純作業でありながら、なかなか容易ではありません。

和室の床柱(とこばしら)を磨き上げるような感覚で、細やかな装飾や繊細な彫刻部分が美しく際立つよう意識しながら、アンティークとしての風合いを損なわないよう、細心の注意を払いました。

また、普段は目に付かないフレーム部分(弦の張力を支える鋳鉄製の枠)にも、洒落たデザインが施されており非常に印象的です。ここにも当時の職人の「こだわり」「プライド」「遊び心」が垣間見えます。

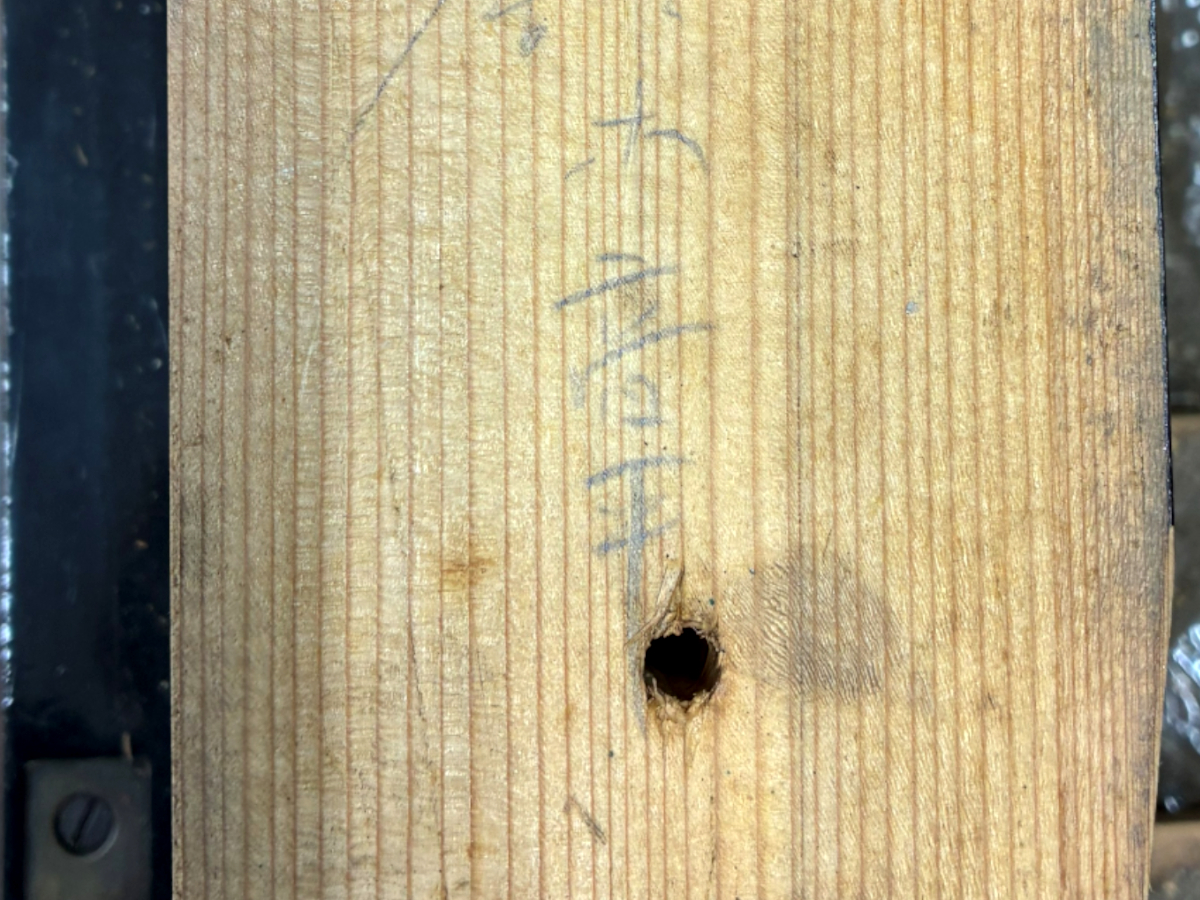

なお、解体した部品のなかに当時のピアノ職人さんが書いたと思われる「署名」のようなものも発見されました。読み取る事は困難ですが「音平さん?」「晋平さん?」という方のようです。

まさか120年近く経って自分の署名が発見されるとは思いもしないでしょう。現代の職人である私も、未来の職人さんが見て恥ずかしくない仕事をしていきたいものです。

解体時に中から古い切手が二枚みつかりました。紛れ込んだ経緯はわかりませんが、戦後すぐのものらしいので、まさにタイムカプセルのようなピアノ。

ヤマハがピアノ作りを始めて10年経たない時代のモデルですが、現代のピアノにはない『重厚でありながら洗練された職人技』が光ります。

今回出逢えた貴重なピアノが、未来を生きる人々にも当時の職人たちの技術と精神を伝え続けていただけますよう願っております。

このような貴重な機会をいただき、修復を前に多くの方々にご意見をいただきました事を心より感謝申し上げます。